Personalità influenti della comunità ebraica italiana prendono parte al dibattito politico sui temi dell’interventismo e dell’irredentismo alla vigilia della prima Guerra Mondiale e in seguito supportano economicamente Mussolini nel periodo di costituzione del movimento fascista. L’imprenditore Cesare Goldmann finanzia la pubblicazione del Popolo d’Italia dopo l’espulsione di Mussolini dal partito socialista, nel 1917; il 23 marzo 1919 mette il Salone del Circolo dell’Alleanza Industriale di Milano a disposizione della riunione che si conclude con la fondazione dei Fasci italiani di combattimento ed alla quale presenzia insieme con altri esponenti del mondo ebraico. Durante gli scontri con i socialisti, tra il 1919 e il 1922, sono tre gli ebrei che vengono annoverati tra i cosiddetti “martiri fascisti”: Duilio Sinigaglia, Comandante delle squadre d’azione fasciste di Modena (1898-1921); Gino Bolaffi (1897-1920) e Bruno Mondolfo, ucciso durante una manifestazione a Fiume il 27 maggio 1921. Diversi ebrei collaborano con D’Annunzio durante il governo di Fiume, in oltre 230 prendono parte alla Marcia su Roma; nell’ottobre 1922 si calcola che almeno 746 italiani di religione ebraica abbiano preso la tessera del Partito Fascista.

Altri si distinguono tra gli oppositori di Mussolini: Giuseppe Emanuele Modigliani e Claudio Treves, che il 4 ottobre 1922 fondano insieme con Giacomo Matteotti il Partito Socialista Unitario; il senatore Vittorio Polacco; il presidente della Corte Suprema Ludovico Mortara.

Anche il mondo della cultura si spacca tra adesione e opposizione alle politiche del fascismo. Il Manifesto degli intellettuali fascisti redatto da Giovanni Gentile e pubblicato sul Popolo d’Italia il 21 aprile 1925 riceve l’adesione di 250 intellettuali, tra i quali 33 di origini ebraiche. Nel 1931, tra i 12 docenti universitari che rifiutano di pronunciare il giuramento di fedeltà «alla Patria e al Regime fascista», quattro – Giorgio Errera, Giorgio Levi della Vida, Vito Volterra e Mario Carrara – sono ebrei o legati al mondo dell’ebraismo.

Le dichiarazioni pubbliche di Mussolini nei confronti dell’ebraismo, prima e dopo la presa del potere, sono rassicuranti, come nell’articolo pubblicato nel 1920 sul Popolo d’Italia:

«In Italia non si fa assolutamente nessuna differenza fra ebrei e non ebrei; in tutti i campi, dalla religione, alla politica, alle armi, all'economia... la nuova Sionne, gli ebrei italiani, l'hanno qui, in questa nostra adorabile terra»

o nel comunicato che fa seguito all’incontro con il rabbino di Roma Angelo Sacerdoti, nel 1923:

«Il governo e il fascismo italiano non hanno mai inteso di fare e non fanno una politica antisemita, e … anzi deplora che si voglia sfruttare dai partiti antisemiti esteri a loro fini il fascino che il fascismo esercita nel mondo».

Altre prospettive emergono invece dalla sua azione politica, come rappresentata nella lettera inviata il 10 dicembre 1927 da Dino Grandi, sottosegretario agli Esteri, a Giuliano Cora, console italiano a Monaco di Baviera:

«Il numero degli ebrei è di 2 alla camera dei Deputati (On. Finzi, On. Olivetti), di 17 al Senato, e di questi nessuno è stato nominato da S.M. il re da quando S.E. Mussolini è al Governo. Né attualmente vi è alcun Ministro o Sottosegretario che sia ebreo. Nessun ebreo è negli organismi importanti dello Stato né alla Corte dei Conti, né all’Avvocatura Erariale. Nella Magistratura vi era il Mortara che fu sostituito» (Fabre 2021, p. 78).

I Patti Lateranensi concordati l’11 febbraio 1929 tra Mussolini e la Santa Sede ripropongono, nell’art. 1, il problema religioso:

«L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo 1° dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato».

La successiva legge n. 1159 del 24 giugno 1929 regola l’esercizio dei culti diversi da quello Cattolico, ammessi «purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume», imponendo loro un forte controllo da parte dello Stato. Pur confermando che la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla

ammissibilità alle cariche civili e militari, la legge impone l’obbligo di notificare al

Ministero della giustizia e degli affari di culto le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato, stabilendo che « Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa». L’art. 14 della legge attribuisce inoltre al governo la facoltà di «rivedere le norme legislative esistenti che disciplinano i culti acattolici».

In applicazione a tale articolo, una commissione nominata da Alfredo Rocco, Ministro di Grazia e Giustizia e Affari di Culto, e di cui fanno parte anche Mario Falco e altri due giuristi ebrei, sancisce la riforma delle Comunità israelitiche, emanata con il RD n. 1731 del 30 ottobre 1930 ed entrata in vigore con il regolamento attuativo n. 1561 del 19 dicembre 1931. Per quanto sia più che evidente la volontà di ingerenza da parte dello Stato, la maggior parte degli ebrei italiani accoglie sostanzialmente con favore le norme per l’unificazione della condizione giuridica delle comunità, la loro costituzione in corpi morali e la loro riorganizzazione a livello territoriale. Nei fatti, l’obbligo di appartenenza alla Comunità di «tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio di essa» e la redazione della matricola dei contribuenti per l’elezione dei membri del Consiglio avranno tragiche conseguenze tanto nella definizione dell’appartenenza religiosa dei figli nati da matrimoni misti quanto nella deportazione degli ebrei dopo l’8 settembre 1943.

Il 28 ottobre 1929 viene inaugurata l’Accademia d’Italia, istituita con il RDL n. 87 del 7 gennaio 1926 e che prevede 60 componenti, nominati a vita con decreto reale su proposta di Mussolini. L’istituto, che nel 1939 assimila l’Accademia Nazionale dei Lincei dopo averla epurata di tutti i soci ebrei, svolgerà funzione di propaganda in favore del Regime, che impone progressivamente un totale controllo sulla vita culturale italiana.

Dal 1928 al 1933 si registra l’iscrizione al Partito Nazionale Fascista di 4920 cittadini italiani israeliti, che corrispondono al 10% circa della popolazione ebraica italiana totale. Mussolini stesso nega l’esistenza di un problema razziale nelle interviste concesse nel 1932 al giornalista tedesco Emil Ludwig, di famiglia ebraica, e pubblicate nel libro Colloqui con Mussolini:

(Clicca qui per il documento PDF)

(Clicca qui per il documento PDF)

«Razza: questo è un sentimento, non una realtà; il 95% è sentimento. Non crederò mai che si possa provare biologicamente che una razza sia più o meno pura. Per combinazione tutti quelli che proclamano nobile la razza germanica sono non germanici: Gobineau francese, Chamberlain inglese, Woltmann israelita, Laponge nuovamente francese. (…) Una cosa simile da noi non succederà mai. L'orgoglio nazionale non ha bisogno di deliri di razza. (…)

L'antisemitismo non esiste in Italia. Gli ebrei italiani si sono sempre comportati bene come cittadini, e come soldati si sono battuti coraggiosamente. Occupano posti eminenti nelle Università, nell’esercito, nelle banche. Numerosi sono generali; comandante della Sardegna è il generale Modena, un altro generale è nell’artiglieria».

Di fronte all’accusa, mossagli dagli oppositori italiani emigrati a Parigi, di aver «precluso agli ebrei l’ingresso nell’Accademia», Mussolini dichiara che «finora non si era trovata la persona» e cita la candidatura dell’archeologo Alessandro Della Seta, «uno dei nostri maggiori scienziati, che si è occupato della preistoria d’Italia», candidatura che poco dopo cancellerà lui stesso.

Tra il 1934 e il 1935 una serie di disposizioni a firma di Guido Buffarini Guidi, sottosegretario del Ministro degli Interni – carica ricoperta da Mussolini dal 6 novembre 1926 al 25 luglio 1943 – impone ai prefetti il censimento religioso degli agenti di borsa, la trasmissione di elenchi di dirigenti politici locali non cattolici, l’attenzione verso «pratiche religiose contrarie all’ordine sociale e nocive all’integrità fisica e psichica della razza». Nel marzo 1934 si dà grande rilievo sugli organi di stampa all’arresto per propaganda antifascista di Sion Segre Amar e Mario Levi, che porterà alla cattura e successiva condanna al carcere di diversi affiliati al gruppo Giustizia e Libertà, tra i quali Leone Ginzburg e Carlo Levi.

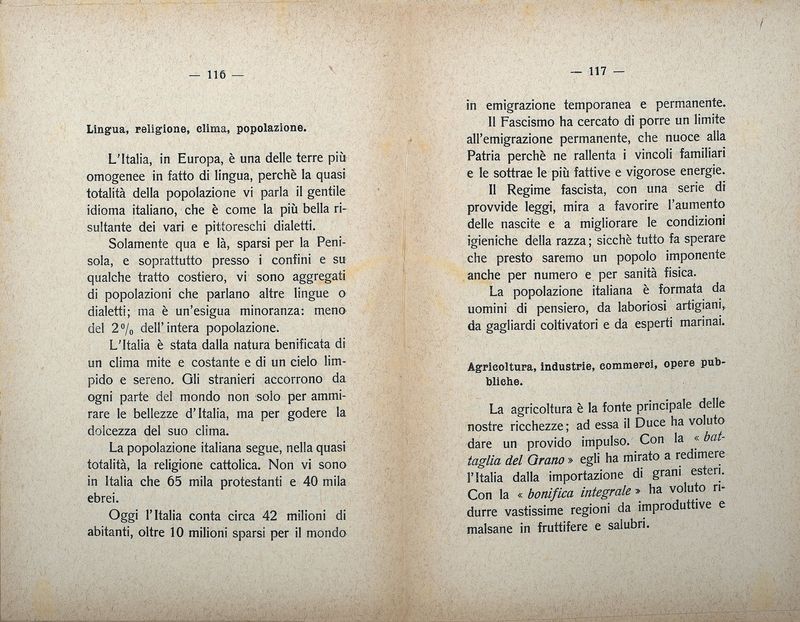

Si accolgono però in Italia gli ebrei tedeschi in fuga dinanzi alle leggi razziali naziste, mentre sui libri scolastici di cultura fascista si riportano senza commenti dati statistici sulle religioni professate in Italia:

«La popolazione italiana segue, nella quasi totalità, la religione cattolica. Non vi sono in Italia che 65 mila protestanti e 40 mila ebrei».

A Genova la Comunità ebraica raggiunge nei primi anni Trenta grande prosperità, con oltre millecinquecento iscritti. Il censimento del 21 aprile 1931 registra, su un totale di 590.736 residenti, il numero complessivo di 1741 israeliti (863 maschi e 878 femmine), dei quali 1422 italiani e 319 stranieri. 521 di loro sono commercianti, 514 impiegati, 168 addetti a culto, professioni e arti liberali, 69 industriali, 31 artigiani.

immagine da Wikipedia - Sinagoga di Genova

Il 3 giugno 1935 si svolge la solenne inaugurazione della nuova Sinagoga, la più grande costruita in Italia durante il periodo fascista, realizzata su progetto dell’architetto Francesco Morandi. Alla cerimonia intervengono i rabbini di Abbazia, Acqui, Alessandria, Casale, Modena, Napoli, Perugia, Torino, Verona e il vice rabbino di Firenze, e rappresentanti delle Comunità di Alessandria, Casale, La Spezia, Milano, Pisa, Roma e Torino.

La Rivista municipale Genova, sempre molto attenta a commentare tutte le novità architettoniche della città, non fa alcuna menzione della Sinagoga. L’evento non è riportato sul Nuovo cittadino, organo di stampa della Curia, né sul Corriere Mercantile, mentre ottiene grande risalto sul Lavoro e sul Secolo XIX. Il Giornale di Genova, portavoce della federazione genovese del P.N.F., si sofferma in particolare sui risvolti patriottici della cerimonia, riportando l’elenco dei 21 israeliti caduti nella prima Guerra Mondiale, i cui nomi sono incisi su una lapide commemorativa.